カヤタケ

Infundibulicybe gibba (Pers.) Harmaja

ハラタケ目_キシメジ科_オオイヌシメジ属

| × | 毒 以前は可食でしたが、有毒成分のムスカリン類が検出され、ムスカリン中毒症状も確認されている。 |

発生環境:秋。各種様々な森林の地上、落葉地や草地に単生~群生し、ときに菌輪を作る。(腐生菌)

中型菌。柄の根元に白い綿毛菌糸を付着させ、落葉を分解する腐生菌なので枯葉堆積地に発生しやすい。

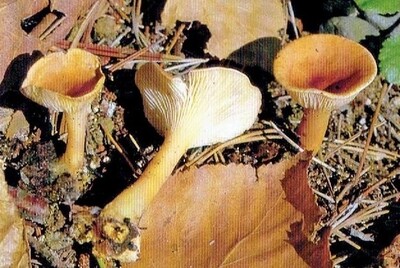

傘:直径4~10cm程の中型で中央窪んだ饅頭形~漏斗状に開き、縁部は波打つ。

傘表面:帯黄色~黄土色~肌色~淡赤褐色~赤みが強いタイプや橙色が強いタイプ、また、中央部は濃色で縁がやや淡く紫色を帯びるなど色合は様々で変化に富む。中央部付近は繊維状鱗片におおわれ、若い時は縁に溝条線がある。

傘裏面:ヒダは白色で並び方は幅が狭く密で柄に長く垂生する。

柄:傘より淡色~ほぼ同色で質は強靭、根元に白色綿毛状菌糸ををまとう。中実~一部中空。

肉:白色で薄い。無味無臭。

*類似のイヌムラサキシメジは、傘色が紫色を帯びる。ので区別できる。

*類似のオオイヌシメジは、常に傘中央部に中丘がある、ので区別できる。

*類似のホテイシメジは、傘の中央付近にささくれ鱗片が無く、柄の根元は膨れるので区別できる。

*海道で発生が未確認の猛毒菌ドクササコは、本種に似ているが、ヒダの色がクリーム色~淡い橙黄色なので、よく見て確認すると、区別できる。

傘表面:帯黄色~黄土色~肌色~淡赤褐色~赤みが強いタイプや橙色が強いタイプ、また、中央部は濃色で縁がやや淡く紫色を帯びるなど色合は様々で変化に富む。中央部付近は繊維状鱗片におおわれ、若い時は縁に溝条線がある。

傘裏面:ヒダは白色で並び方は幅が狭く密で柄に長く垂生する。

柄:傘より淡色~ほぼ同色で質は強靭、根元に白色綿毛状菌糸ををまとう。中実~一部中空。

肉:白色で薄い。無味無臭。

*類似のイヌムラサキシメジは、傘色が紫色を帯びる。ので区別できる。

*類似のオオイヌシメジは、常に傘中央部に中丘がある、ので区別できる。

*類似のホテイシメジは、傘の中央付近にささくれ鱗片が無く、柄の根元は膨れるので区別できる。

*海道で発生が未確認の猛毒菌ドクササコは、本種に似ているが、ヒダの色がクリーム色~淡い橙黄色なので、よく見て確認すると、区別できる。

傘の中央は大きく窪んでラッパ状~漏斗状になる、のが特徴。

傘色の赤みが強いタイプで若いうちは傘の縁に条線が現れるのも特徴の一つ。

柄の根元には白い綿毛を付けるのも特徴の一つ。

ヒダは白色。並び方は幅が狭く密で柄に長く垂生する。のも特徴の一つ。

柄の色は傘色より淡いことが多いが、ほぼ同じ色をしていることもある。

傘の央部付近は繊維状鱗片におおわれる。のも特徴。

傘表面が淡赤褐色で美しい色合いなど、傘色が変化に富むのが最大の特徴。