タンポタケ

Tolypocladium capitatum (Holmsk. : Fr.) Quandt, Kepler & Spatafora

ニクザキン目_オフィオコルディセプス科_トリポクラジ

| △ | 食不適 菌臭が非常に強くて食用としての価値は無いようです。 |

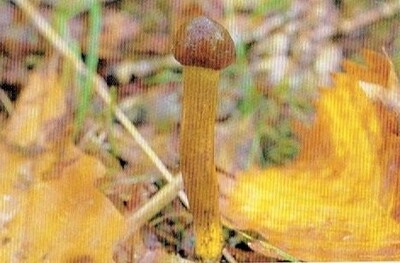

中型菌。和名「タンポ茸」大川原辰紀氏撮影。地下にある宿主のツチダンゴを突き破るように発生するのが特徴

子実体:タンポ型で地中の宿主のツチダンゴを突き破るように1~3本生じ、子嚢殻を生じる頭部と奇主をつなぐ柄からなり、子実体も宿主も頑丈です。

頭部:直径1~2cm程の球形~偏球形で幼時は黄橙色~灰緑色、成熟するにつれ褐色~暗褐色~黒色となる。

柄:長さ4~8cm程の円筒形でオリーブ色~橙黄色、縦条と細鱗片に覆われ、基部は奇主(ツチダンゴ)に直結する。

子嚢殻:埋生で先端部だけが少しだけ突出しているのでつぶつぶしている。

⁂タンポタケの仲間は、寄生する対象が昆虫などではなく、きのこなのです。

*ツチダンゴ類に寄生するキノコには、頭部は粘性と光沢があるヌメリタンポタケ。柄が細くて頭部が小さいミヤマタンポタケ。頭部が棍棒状のタンポタケモドキ。頭部が棍棒状で地中部が細根状に分岐するハナヤスリタケなどがある。

頭部:直径1~2cm程の球形~偏球形で幼時は黄橙色~灰緑色、成熟するにつれ褐色~暗褐色~黒色となる。

柄:長さ4~8cm程の円筒形でオリーブ色~橙黄色、縦条と細鱗片に覆われ、基部は奇主(ツチダンゴ)に直結する。

子嚢殻:埋生で先端部だけが少しだけ突出しているのでつぶつぶしている。

⁂タンポタケの仲間は、寄生する対象が昆虫などではなく、きのこなのです。

*ツチダンゴ類に寄生するキノコには、頭部は粘性と光沢があるヌメリタンポタケ。柄が細くて頭部が小さいミヤマタンポタケ。頭部が棍棒状のタンポタケモドキ。頭部が棍棒状で地中部が細根状に分岐するハナヤスリタケなどがある。

高橋郁雄先生からご提供。頭部は帯褐橙色の類球形で柄は橙黄色で円筒形なのが特徴。

中標津町の佐藤康彦氏からのご提供。頭部は偏球形で褐色~暗褐色~黒色となるのが分かる写真です。